今年度上半期の「信仰からみる京都」は、「歳時記をたどる路編」と題して、歳時記に焦点をあて、ゆかりの深い京阪沿線の土地を取り上げながら、京都の「知」を紐解いていきます。

7月12日(土)に開催の第4回目は、「祇園四条駅と八坂神社【祇園祭】」をテーマに、祇園四条駅と八坂神社界隈の町並みの特徴や、祇園祭のルーツなどについて太田達が考察・論説をしました。

幕末に刊行された「花洛名所図会」には、「四条橋」付近に活魚を料理して提供する「いけす料理屋」が数多く描かれています。その中に「いけ吉」という店が軒を連ねています。かつて裏寺町にあった大龍寺は右京区に移転していますが、この寺の手水舎の手水鉢には、「願主 いけ吉」の文字が刻まれており、当時はこのような料理屋が流行っていたことが窺われます。一方で現代は、水炊き、鳥鍋の店がとても多いんですよ、との独自の考察を示しました。

また、祇園祭は、平安時代初期の869年に疫病退散を祈願して始まったとされています。当時、京の都で疫病が流行し、人々はそれを祇園社の神である牛頭天王(ごずてんのう)の祟りと考え、神泉苑に66本の鉾を立てて疫神を鎮めるための御霊会を行いました。これが祇園祭の起源とされています。

この牛頭天王は、日本神話に登場する素戔嗚尊(スサノオノミコト)と、神仏習合において同一視されることが多い神様で、牛頭天王はインドの祇園精舎の守護神とされ、日本では八坂神社(祇園社)の祭神として、疫病退散の神として信仰されています。ルーツは朝鮮半島の新羅とされ、その後、広島県福山市の鞆の浦、姫路市の廣峯神社、京都大阪府境の天王山などにその足跡を辿ることができ、やがて八坂神社に落ち着いたのではないか、との見解を示しました。

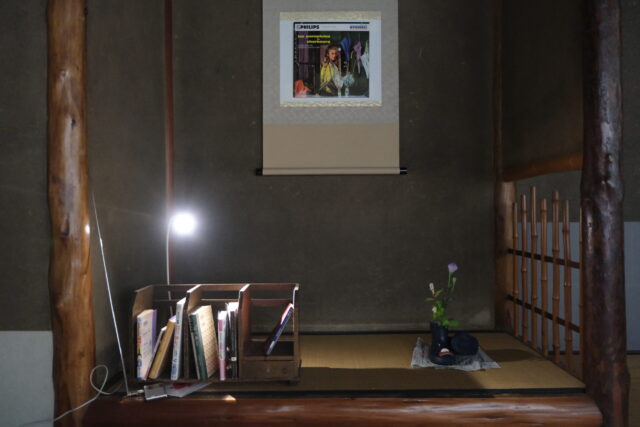

今回の呈茶菓子は、老松製の「祇園祭のふのやき」でした。

本講座の会場参加では、抹茶とともに各回のテーマにちなんだ特別菓子も楽しめます。

次回の講座は、9月6日(土)です。また新たなシリーズが始まります。皆様のご来館を心よりお待ち申し上げます。

◆開催概要

信仰からみる京都2025「祇園四条駅と八坂神社【祇園祭】」

開催日 2025年7月12日(日)

講 師 太田 達

京都市生まれ。立命館大学食マネジメント学部教授。有職菓子御調進所 老松当主。有斐斎弘道館代表理事。歴史、信仰、食文化を研究する一方、国内外で茶会を数多く開く。NHK『ようこそ先輩』、『美の壷』など多数出演。

※当イベントは終了してます。